编者按:

清华大学“学术新人奖”是学校青年教师的最高学术荣誉,用于奖励在学术研究上具有创新精神、近几年取得突出研究成果的青年教师。学校为每位获得者提供经费支持,用于支持教学、科研和改善工作条件。自1995年设立至今,已有303名教师获奖,从中涌现出大批优秀人才,更有诸多受人崇敬的“大先生”。

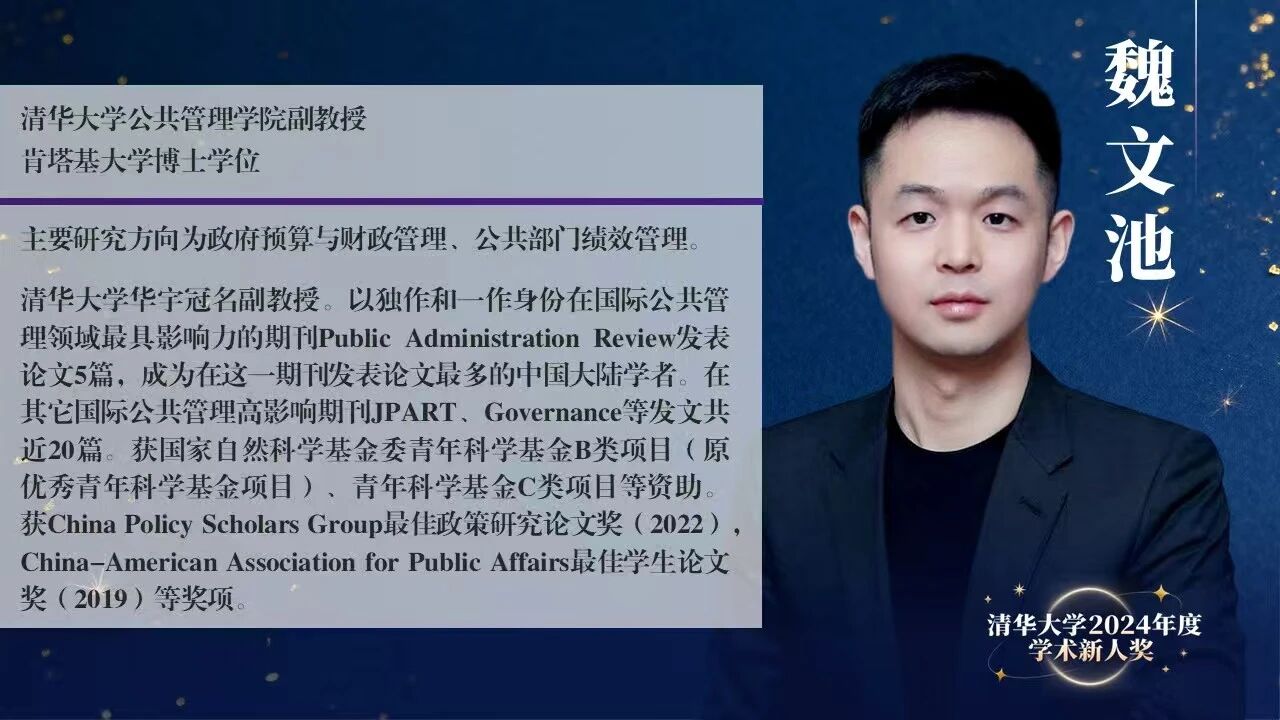

9月,清华大学2024年度学术新人奖表彰名单揭晓,共有10名优秀青年教师获此荣誉。公管学院副教授魏文池位列其中。

不是新人,依旧新人;

日日维新,是为新人

魏文池对“学术新人”一词,有着自己独特的见解。若将进入博士阶段视为学术起点,魏文池的科研之路已逾十一载;若以博士毕业任教时间计算,他也已耕耘六年有余。从时间维度看,他已不再是传统意义上的“新人”。尽管2024年刚加入清华大学公共管理学院,在校内确实是新成员,但他认为,这并非“学术新人”的真正内涵。

魏文池愿把“维新”作为“学术新人”的一个注解,将其视为保持学术生命常青的途径。“维新”的本义是变革,核心是在延续中创新、在传统中自我更新。他认为,学者需要始终保持学术更新活力与思想革新勇气,真正的学术新人,既要继承学术规范与精神,也要勇于突破学科边界、重构研究范式、引领学术思潮。

个人的成功很大程度上取决于,身边有多少人愿意看到自己成功

魏文池专注于政府预算、公共财政与绩效管理,申报 “学术新人奖” 时,来校工作仅一年有余。对于自己的获奖,他由衷地感谢学校的支持与肯定。

回顾近年历程,魏文池深感每一点进步都离不开师友的帮助。他始终记得一句话:一个人的成就,很大程度上取决于身边有多少人愿意看到他成功。身处复杂的社会网络中,任何事业的推进都需要环境的支持。因此,选择适宜的发展平台至关重要。他在实践中体会到,待人以诚、奉献集体、创造增量,是赢得环境支持的重要基础。面对诸多不可控因素,他认为不必过度焦虑,而应积极融入环境、顺势而为,或许这样才能更接近学术理想。

魏文池参加清华大学青教赛

平庸者做研究要“结硬寨” “打呆仗”

成为一名教师后,魏文池在与博士生交流时发现,许多学生因压力而焦虑,急于寻求发表论文的捷径。每次遇到这种情况,他都心有怅然,也开始对这个问题进行深入思考。

回顾自身学术历程,他坚信兴趣、求知欲和持之以恒的付出才是研究的基石。本科期间他基于兴趣博览群书;硕士阶段开始探索经济学、政治学和管理学,并确定了研究方向;博士阶段接受严格的学术训练,开始独立开展研究。在他看来,每个阶段都有着独特的价值,不可或缺,不可一蹴而就。

六年前博士毕业时,魏文池曾撰文分享求学心得,如今重温,他仍觉值得回味:

“每个人天性禀赋不一,做学术的路径自然大相径庭。选择做学术的人身上自然会有些共通的特性,但即便如此,学术圈内个体之间的特性差异也很大。在学术圈认识的优秀学者,有厚积薄发型或年少成名型的,有沉默内敛型或善于社交型的,有合作型或单干型的,如此种种。每个人天性禀赋不一样,如果能做出一点小成绩,大家所依赖的自身的优势可能千差万别。有的人靠天资聪慧,有的人靠埋头苦干,有的人靠善于交际,有的人靠先发制人。具有这些优势的人的成功的路径很不一样。我们不需要具备所有的优势,但要明白自己的优势是什么,这种优势是自己的核心竞争力。作为一个平庸者,当明白自己没有聪慧天资,不善交际,没有先发优势时,唯一可做的就是‘结硬寨,打呆仗’。”

魏文池与学生合影

做研究要“择窄门” “押重注”

“择窄门”“押重注”是魏文池最近在一个知识类节目上听到的,他认为十分契合学术研究。作为学者,在早期选择符合个人兴趣和优势、且具发展潜力的领域至关重要。

幸运的是,凭借早期的广泛阅读,魏文池在硕士阶段就明确了学术兴趣。在公共管理领域,政府预算与公共财政并非热门方向,中外学界皆如此。但这个融合经济学、政治学与管理学的交叉领域,兼具理论深度与实践价值,正符合他的学术志趣。因此,在申请博士时,他重点考察了该领域有影响力的高校,仔细研读每个学校的培养方案和核心课程的教学大纲,最终确定了去向。

得益于早期的方向选择,魏文池在十一年的研究生涯中始终保持着学术热情。除了教学和公共服务,他最大的乐趣就是研读最新成果、发现新问题。他坚信,研究者要避免“追热点、广撒网”的习惯。在这个技术飞速发展的时代,技术更迭目不暇接,新的研究热点和技术应用不断涌现,优秀学者更需要眼光精准,选择自己擅长且有前景的方向,全力以赴,深入探索。

来源丨人事处