9月10日,学校公布2010年清华大学教学成果奖表彰名单(清校发﹝2010﹞52号),我院以下两项成果获二等奖。

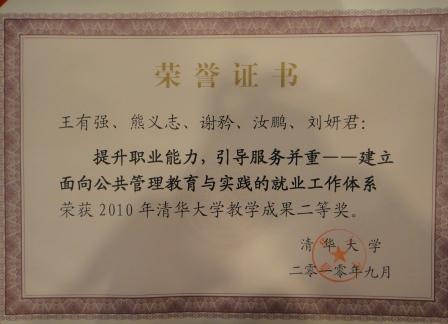

1.王有强、熊义志、谢矜、汝鹏、刘妍君:提升职业能力,引导服务并重——建立面向公共管理教育与实践的就业工作体系。

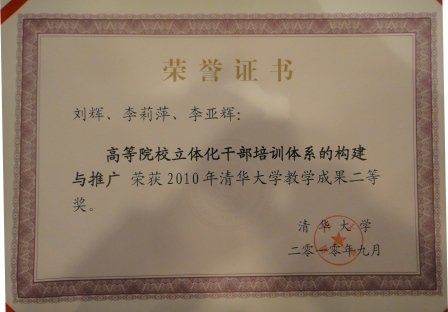

2.刘辉、李莉萍、李亚辉:高等院校立体化干部培训体系的构建与推广。

附:《关于公布2010年清华大学教学成果奖表彰名单的通知》

关于公布2010年清华大学教学成果奖

表彰名单的通知

清校发〔2010〕52号

各单位:

经校务会议讨论,通过2010年清华大学教学成果奖表彰名单如下:

|

特等奖(2项)

|

|

序号

|

成果名称

|

成果主要完成人

|

成果主要完成单位

|

|

1

|

理论与实践有机融合的水处理工程课程建设

|

黄霞、左剑恶、张晓健、吴静、梁鹏

|

环境系

|

|

2

|

构建本科学生新资助体系,强化资助育人成效

|

陈希、杜汇良、郭樑、黄建华、王守军

|

学生部、校友会、基金会、财务处

|

|

一等奖(39项)

|

|

序号

|

成果名称

|

成果主要完成人

|

成果主要完成单位

|

|

1

|

交通规划理论研究型课程教学模式

|

陆化普、李瑞敏、石京

|

土木系

|

|

2

|

《物业管理》精品课程建设

|

季如进、郑思齐

|

建管系

|

|

3

|

适应创新人才培养的水力学系列课程及高水平教学团队建设

|

陈永灿、贺五洲、茅泽育、江春波、李玲

|

水利系

|

|

4

|

不断追求创新的土力学实践教学

|

张建红、于玉贞、张嘎、胡黎明、张丙印

|

水利系

|

|

5

|

环境专业本科生拔尖创新人才培养第二课堂建设实践

|

蒋建国、刘艳臣、张超、赵晴、林朋飞

|

环境系

|

|

6

|

基于“机器人”主题SRT项目的大学生创新教育特色平台

|

张文增、孙振国、王力、都东、陈强

|

机械系

|

|

7

|

构建培养创新人才的《工程材料》课程教学平台

|

姚可夫、张弓、巩前明、吴运新、张欣

|

机械系

|

|

8

|

在通才教育背景下,强化专业技术培训,开创铸造人才培养新途径

|

吕志刚、崔旭龙、姜不居、雷霆

|

机械系

|

|

9

|

坚持改革与创新,构建高水平机械制图教学平台

|

田凌、吴志军、冯涓、黄利平、杨东超

|

精仪系

|

|

10

|

基于教学六个基本要素的研究型大学机械原理精品课程建设

|

阎绍泽、申永胜、郝智秀、刘向锋、肖丽英

|

精仪系

|

|

11

|

数控机械创新设计综合训练实践教学探究—给学生释放才华的空间

|

张辉、叶佩青、吴志军、季林红、刘莉

|

精仪系

|

|

12

|

依托行业背景,建设有电气工程特色的拔尖创新人才培养体系

|

康重庆、于歆杰、于庆广、曹海翔、董嘉佳

|

电机系

|

|

13

|

《电力电子与电机集成系统》研究生双语专业课程建设

|

赵争鸣、袁立强

|

电机系

|

|

14

|

适应拔尖创新型人才培养的实验教学改革与实践

|

邓北星、徐淑正、马晓红

|

电子系

|

|

15

|

不断改革,精心打造《通信电路》精品课程

|

陈雅琴、李国林、徐淑正、皇甫丽英、勾秋静

|

电子系

|

|

16

|

电子技术基础课程研究型教学模式的探索与实践

|

华成英、王红、叶朝辉、陈莉平、秦俭

|

自动化系

|

|

17

|

《传递过程原理》课程建设与实践

|

骆广生、王涛、王运东、王玉军、李少伟

|

化工系

|

|

18

|

研究生《材料学基础》课程建设与改革

|

南策文、唐子龙、马静

|

材料系

|

|

19

|

研究型教学模式的探索与实践—化学教学实验

|

阴金香、周云、林天舒、张四纯、李兆陇

|

化学系

|

|

20

|

生命科学创新人才培养模式的实践与探索

|

张荣庆、陈应华、张贵友、谢莉萍、施一公

|

生命学院

|

|

21

|

“项目式”系列创业实践课程的建设与应用

|

杨德林、吴贵生、高建、毛东辉、秦文

|

经管学院

|

|

22

|

严谨办学、开拓创新、坚持国际化方向——清华大学EMBA培养模式的探索与创新

|

廖理、王勇、狄瑞鹏、贾莉、刘圣华

|

经管学院

|

|

23

|

西方哲学类课程的教学改革与导修教学法的应用

|

王晓朝、朱东华、田薇、宋继杰、黄裕生

|

人文社科学院

|

|

24

|

英语专业基础写作课程改革:从语言技能训练到学术素养和思辨能力培养的转型

|

方艳华

|

外语系

|

|

25

|

面向主流的就业能力与就业引导体系建设

|

范敬宜、周勇、王健华、李彬、肖红缨

|

新闻学院

|

|

26

|

中国近现代史纲要课程因材施教教学新模式探索

|

蔡乐苏、王宪明、欧阳军喜、舒文、翁贺凯

|

马克思主义学院

|

|

27

|

组织学生“课前调研”,聚焦社会热点,提高教学针对性和时效性

|

孔祥云、解安、夏凯平、冯务中、陈明凡

|

马克思主义学院

|

|

28

|

环境艺术设计基础训练系列课程

|

苏丹、张月、管沄嘉、梁雯

|

美术学院

|

|

29

|

挖掘科研积累、拓展本科教学资源, 提高学生创新素质的教学新模式

|

卢达溶、汤彬、闻星火、李双寿、傅水根

|

基础工业训练中心、实验室处

|

|

30

|

探索累进支持的课外学术科技创新人才培养体系

|

史宗恺、过勇、马璟、阳波、吴敏洁

|

团委、教务处

|

|

31

|

市场经济条件下开展就业引导工作的探索与实践

|

史宗恺、祁金利、武晓峰、蔡甄、王丹

|

就业指导中心、研究生工作部、学生部

|

|

32

|

清华大学精品课程规划、建设与管理

|

段远源、周杰、杨蕾、李蔚、刘鹏

|

教务处

|

|

33

|

以赛促建——提高青年教师教学基本功的实践探索

|

段远源、冀静平、薛克宗、赵洪

|

工会、教务处

|

|

34

|

以人才培养为目标 创建现代化教学支撑平台

|

郭大勇、蒋东兴、宣华、段远源、高策理

|

注册中心、教务处、研究生院、计算中心

|

|

35

|

构建多层次、多模式研究生国际化培养体系,培养具有国际视野的拔尖创新人才

|

高虹、刘惠琴、杨静、高彦芳、刘丽霞

|

研究生院

|

|

36

|

主动适应需求,推进学科交叉,探索复合型高端人才培养新模式

|

贺克斌、马桂林、孙炘、赵忠升、王钰

|

研究生院

|

|

37

|

基于研究生特点的党建工作体系建设

|

武晓峰、于涵、李泽芳、王磊、钱婷

|

研究生工作部

|

|

38

|

现代医院职业化管理人才培养体系

|

张牧寒、陈茜、徐燕兵、张静、杨丹

|

继教学院

|

|

39

|

完善公寓工作模式,提高学生生活素质

|

聂风华、韩标、方华英、续智丹、耿睿

|

物业中心、学生部、团委

|

|

二等奖(46项)

|

|

序号

|

成果名称

|

成果主要完成人

|

成果主要完成单位

|

|

1

|

现代工程师素养和科学精神的养成教育与创新人才培养——《混凝土结构》课

|

叶列平、冯鹏、杨军、赵作周、王宗纲

|

土木系

|

|

2

|

现代测量学的模块化教学与实践型人才培养

|

刘钊、赵红蕊、白征东、程锦

|

土木系

|

|

3

|

以知识实践和就业实践为依托的贯通式人才培养模式的建设

|

郑思齐、李小冬、熊俊、郭晓旸、石永久

|

土木系、建管系

|

|

4

|

培训为媒,校企结缘,创造工程管理学科国际接轨的科学发展模式

|

杨述、吴凡、韩晓峰、方东平、袁驷

|

国际工程项目管理研究院

|

|

5

|

构建自主研发体系,塑造百年教育品牌

|

王守清、辛克贵、杨述、明亮、张艳

|

国际工程项目管理研究院

|

|

6

|

《水电站》课程建设的改革与实践

|

张明、马吉明、李庆斌、金峰

|

水利系

|

|

7

|

推动体育文化建设,促进学生全面发展

|

丛振涛、张其光、耿晓婧、兰旻、余锡平

|

水利系

|

|

8

|

引导式自主研究型教学模式探索—《工程应用中有限元分析专题》课程体系构建

|

曾攀、方刚、雷丽萍、石伟

|

机械系

|

|

9

|

创建机械基础实践课程,培养学生工程能力与创新意识

|

郝智秀、季林红、冯涓、索双富

|

精仪系

|

|

10

|

机械大类培养模式下制造工程基础平台课的创建与实践

|

冯平法、张辉、刘成颖、吴丹、关立文

|

精仪系

|

|

11

|

适应新技术发展、打造学科交叉专业基础精品课程

|

董景新、郭美凤、陈志勇、王芃、刘云峰

|

精仪系

|

|

12

|

传承求实作风,践行求真理念,培育求新思维——机械工程及自动化专业生产实习探索与实践

|

吴丹、冯平法、杨东超、潘尚峰、刘莉

|

精仪系

|

|

13

|

将本科生党建工作与人才培养紧密结合,促进集体建设和学生成长成才

|

于世洁、杨建中、李冠华、贾维溥、汪顺利

|

精仪系

|

|

14

|

在“流体机械课程设计”中拓展本科生工程素质的探索

|

罗先武、祁海鹰、许洪元、刘树红、王正伟

|

热能系

|

|

15

|

构建课外科技创新平台,服务拔尖创新人才培养

|

刘树红、邴浩、李辉、张扬、林智荣

|

热能系

|

|

16

|

面向基础与技术前沿的试验教学

|

黄海燕、肖建华、阎东林、李希浩、杨学青

|

汽车系

|

|

17

|

体德结合,面向行业——汽车系体育育人体系建设与实践

|

林成涛、杜汇良、黄开胜、马春生、范子杰

|

汽车系

|

|

18

|

信息安全特色专业建设

|

林闯、尹浩、蒋屹新、尹霞、王道顺

|

计算机系

|

|

19

|

IT咨询与IT服务类课程组合建设

|

李清、陈禹六

|

自动化系

|

|

20

|

精、深、新——面向研究的运筹学课程体系建设

|

王书宁、王焕钢、程朋、李力、江永亨

|

自动化系

|

|

21

|

有航院特色的定向生培养工作

|

邓宇、岑松、王锡瑞、葛东云、庄茁

|

航 院

|

|

22

|

培养创新性人才的体系化实践教学模式

|

曾鸣、龚光华、薛涛、郝英、赵丽娅

|

工物系

|

|

23

|

探索创新型工程硕士培养模式——为国家紧缺核学科培养高层次人才

|

周明胜、郝英、董金平、葛秀霞

|

工物系

|

|

24

|

高分子化学实验教学体系设计与教学改革

|

杜奕、唐黎明、连彦青、王晓工、赵世琦

|

化工系

|

|

25

|

实验室安全教育的创新与改革

|

齐龙浩、姜忠良、马丽云、王殿宝、殷宏斌

|

材料系、保卫部

|

|

26

|

致力于拔尖人才培养的近代物理实验教学模式探索与实践

|

王合英、陈宜保、孙文博、张慧云、何元金

|

物理系

|

|

27

|

日常物理教学中的量化教学研究

|

李列明、李斌、李绯

|

物理系、电教中心

|

|

28

|

校友资源在人才培养中发挥作用的实践探索

|

杨斌、朱玉杰、陈章武、邢立君、乔蓉

|

经管学院

|

|

29

|

高等院校立体化干部培训体系的构建与推广

|

刘辉、李莉萍、李亚辉

|

公管学院

|

|

30

|

提升职业能力,引导服务并重——建立面向公共管理教育与实践的就业工作体系

|

王有强、熊义志、谢矜、汝鹏、刘妍君

|

公管学院

|

|

31

|

《国际问题研究方法》系列课程建设

|

阎学通、李彬、孙学峰、漆海霞

|

人文社科学院

|

|

32

|

文科学生《社会实践》课程建设与创新机制探索

|

史志钦、张勇、张成岗、岳岩、陈晓曦

|

人文社科学院

|

|

33

|

全过程人才培养中面向基层的就业引导

|

王振民、车丕照、廖莹

|

法学院

|

|

34

|

构建四维一体的大一学生体育教育教学体系与实践

|

赵青、陈伟强、杜超、刘静民、董刚

|

体育部

|

|

35

|

高温气冷堆核电站生产准备人员基础理论培训项目研发与教学管理

|

孙玉良、王瑞偏、张佑杰、刘沣漪、马涛

|

核研院

|

|

36

|

发挥清华工科优势 致力于职业教育培训 对外培训与校内教学相长

|

洪亮、李双寿、韦思健、李生录、赵之璋

|

基础工业训练中心

|

|

37

|

《大学生心理训练及潜能开发》课程建设

|

刘丹、李焰、甄秋华、赵丽珠、张玉坤

|

学生心理咨询中心

|

|

38

|

定向生双下标培养体系的建设

|

熊剑平、顾佩、杜汇良、刘树红、岑松、周勇

|

定向生办、教务处、热能系、汽车系、航院、新闻学院等

|

|

39

|

辅导员全过程、专业化培训体系建设

|

欧阳沁、于世洁、牛犇、谭鹏、张超

|

学生部

|

|

40

|

以多维度评价为基础,不断完善研究生推荐免试选拔制度

|

高策理、郭钊、郭大勇、黄静、宣华

|

研究生院、注册中心

|

|

41

|

构建研究生体育工作体系,培养全面发展高层次人才

|

武晓峰、赵青、林成涛、张其光、王悫

|

研究生工作部、体育部

|

|

42

|

《物流信息技术》课程试验与实践教学探索

|

缪立新、戚铭尧、徐青青、李强、刘会强

|

深圳研究生院

|

|

43

|

《自然辩证法》课程建设与改革

|

王蒲生、戴吾三、李平、曾国屏

|

深圳研究生院

|

|

44

|

基于深港合作下的国际性研究生培养实践探索

|

林功实、李向明、李光玉、孙春柳、林孝康

|

深圳研究生院

|

|

45

|

根系清华 立足深圳——培养国际性、创业型、复合式拔尖创新人才的德育实践与探索

|

杨瑞东、高朝阳、张华、高春萍、张险峰

|

深圳研究生院

|

|

46

|

研究型“信号与系统”教学改革与实践

|

宫琴

|

医学院

|

|

|

|

|

|

|

清华大学

二○一○年九月十日